La problématique de la non-reconnaissance des sous-spécialités pédiatriques revient au coeur des débats ce jeudi 4 juin. En cause, une carte blanche de Jean Papadopoulos, chef du service de Soins intensifs pédiatriques à l’hôpital de Jolimont, publiée sur le site web de La Libre. Son message est clair : « Une véritable reconnaissance officielle serait avant tout une autre leçon d’humanité tirée de cette crise. Mais ce serait surtout un nouveau souffle de vie qui serait assuré pour nos enfants fragilisés dans un monde de plus en plus incertain. »

Voici donc, en partie, l’opinion de ce réanimateur pédiatrique de La Louvière :

« En tant que pédiatre, je m’interroge sur cette autre population vulnérable que sont les enfants. Même si nous avons eu la chance de ne pas subir une trop forte charge d’enfants gravement malades, je ne peux laisser sans réponse les questions suivantes :

Et si demain une nouvelle pandémie s’attaquait cette fois-ci principalement aux enfants ? Avons-nous les moyens pour y faire face ?

Non, sans hésitation aucune, en Belgique, nous n’avons pas les moyens pour faire face à une pandémie pédiatrique.

Une non-reconnaissance de plus en plus problématique

Outre le sous-financement chronique de la médecine infantile, peu rentable dans la nomenclature actuelle et donc tolérée parce que souvent nécessaire à l’image des institutions et/ou à leur lien avec la maternité, de nombreuses sous-spécialités pédiatriques, comme les soins intensifs pédiatriques ou la chirurgie pédiatrique, n’ont aucune reconnaissance officielle de l’état belge.

Chaque hiver, lors des épidémies de bronchiolite, les services de Pédiatrie sont saturés et les services de soins intensifs pédiatriques (identifiés à des services adultes !) sont débordés.

La non-reconnaissance implique un sous-financement toléré par une institution hospitalière qui accepte des pertes pour permettre des soins de qualité aux enfants mais jusqu’à quand ? La crise actuelle a creusé un trou financier qui ne fait qu’amplifier la concurrence entre les différentes spécialités médicales classées en rentables et non-rentables… Quand on sait que les soins à l’enfant malade demandent plus de temps, plus d’attention, plus de patience, on réalise aisément que les moyens humains et techniques, qui étaient déjà à flux tendu pour tous avant l’épidémie, risquent de subir une cure d’austérité fatale à une Pédiatrie de qualité.

La Belgique à la traîne

Malgré la charte européenne des droits de l’enfant hospitalisé, les services de réanimation pédiatrique belges restent apparentés à des services adultes quand ce ne sont pas carrément des services adultes qui prennent en charge des enfants. Or, dans les autres pays européens, ces unités de soins intensifs pédiatriques spécifiques sont reconnues, financées et encadrées par une législation spécifique.

« Nous sommes prêts à tout pour éviter une deuxième vague hivernale »

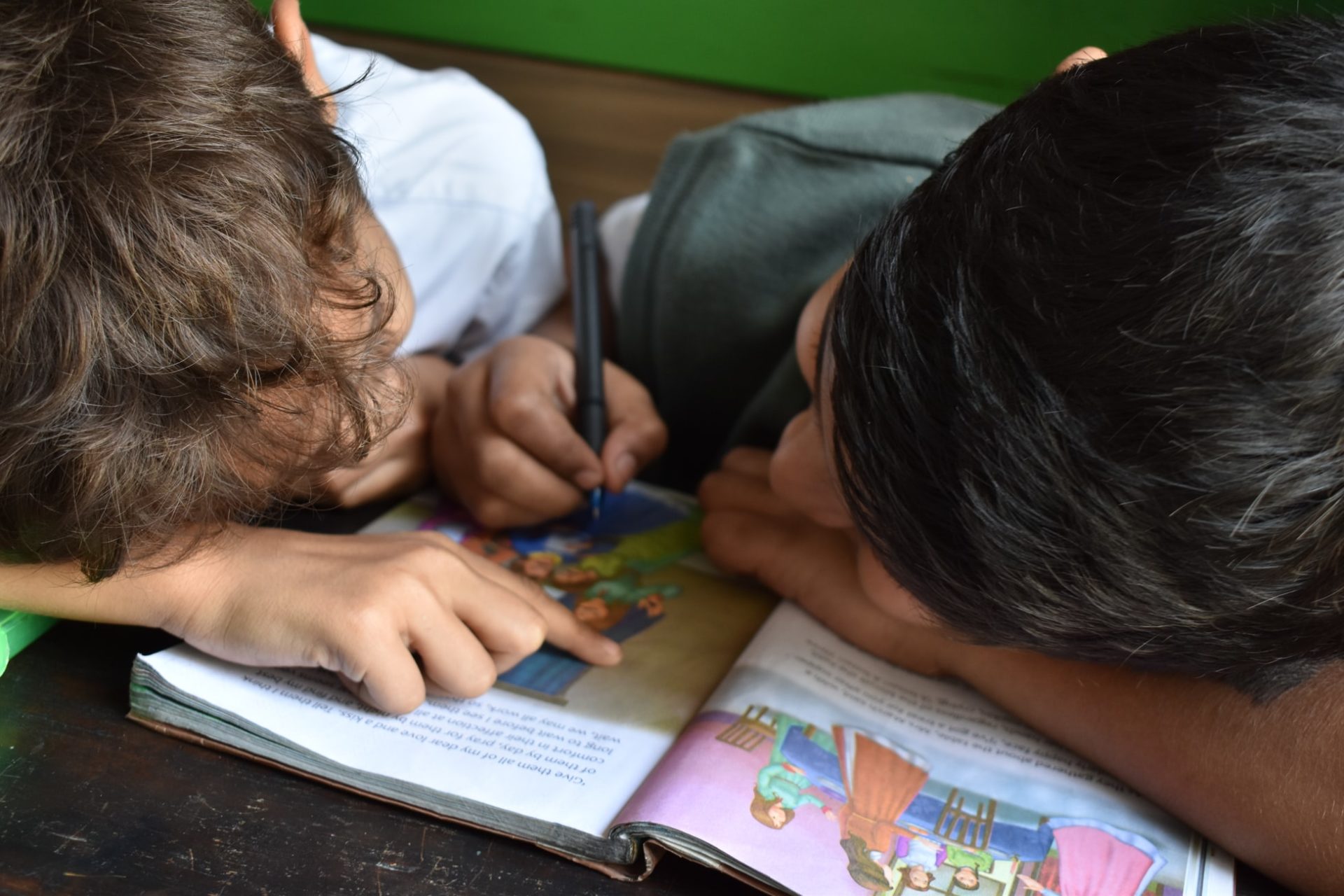

Alors oui, aujourd’hui, nos enfants doivent retourner à l’école et aux camps de vacances, nos enfants doivent jouer avec leurs amis parce que les chiffres de l’évolution épidémique sont bons. Mais en l’état actuel de nos moyens, une deuxième vague hivernale pourrait avoir de sérieuses conséquences pour les enfants et ne pas laisser d’autre choix qu’un reconfinement !

Nous pédiatres et réanimateurs pédiatriques, avec nos équipes paramédicales qui ont montré une abnégation et un très grand sens du devoir lors de la première vague, nous sommes prêts à tout pour l’éviter!

La reconnaissance comme leçon d’humanité après cette « guerre »

Mais tout ne suffit pas à lui seul et si, à titre personnel, je pouvais comprendre la rationalité des articles de loi sur la réquisition du personnel ou la justification légale d’actes infirmiers par des aides-soignants durant cette crise majeure, apparentée à une véritable guerre où nous aurions dû mobiliser toutes nos forces, je ne comprends pas qu’on ne donne pas l’opportunité à celles et ceux qui veulent se battre pour sauver la vie des enfants, d’être simplement reconnus dans leur métier!

Outre les moyens que nous donnerait notre reconnaissance officielle par celles et ceux qui dirigent ce pays, une véritable reconnaissance officielle, basée sur des critères stricts et exigeants, serait avant tout une autre leçon d’humanité tirée de cette crise. Mais ce serait surtout un nouveau souffle de vie qui serait assuré pour nos enfants fragilisés dans un monde de plus en plus incertain.

Car c’est une chose de s’intéresser à l’avis des Pédiatres, mais c’en est une autre de se préoccuper enfin avec sérieux et responsabilité de la Pédiatrie. »

→ À lire sur le même sujet :