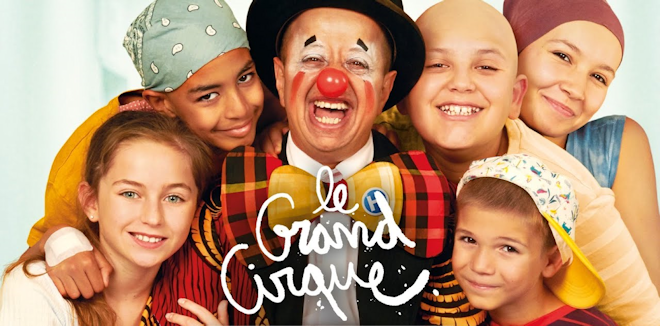

Vendredi 10 mars, c’est la journée nationale du pyjama; une action de sensibilisation et de solidarité avec les enfants gravement malades. Organisée par l’asbl ClassContact en Fédération Wallonie Bruxelles et par l’asbl Bednet en Flandre, elle incite tous les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire à venir en pyjama à l’école. Les enseignants, quant à eux, sont appelés, ce jour-là, à parler du sujet en classe.

Si la journée vise à soutenir tous les enfants malades ou victimes d’accidents graves, elle se focalise surtout sur la scolarité (à domicile ou à l’hôpital) de ces enfants. En effet, ces derniers sont généralement coupés, durant plusieurs mois ou régulièrement, de toute vie sociale ou scolaire. Il est important de rappeler aux écoles qu’ils peuvent continuer à suivre virtuellement les cours.

ClassContact fait le lien entre l’enfant malade et sa classe

Pour les aider à continuer à suivre les cours, soit dans leur école habituelle, soit via un enseignement de type 5, ClassContact met gratuitement à disposition des enfants le matériel informatique nécessaire. Ils peuvent ainsi communiquer avec la classe et suivre les cours en direct de l’hôpital ou du domicile. « Près de 90 % des enfants malades ou blessés qui poursuivent leur scolarité grâce à ClassContact réussissent leur année scolaire », peut-on lire sur le site.

Concours photos pour la journée du pyjama

Afin d’impliquer et de motiver les écoles à participer à cette journée, ClassContact organise, pour la 6e année consécutive, un concours photo sur le thème des animaux, avec de nombreux prix à gagner.

Aucun besoin de se pré-inscrire; le concours sera accessible à tous les 9 et 10 mars.

→ Poster une photo de classe en pyjama : ici

LIRE AUSSI :