Le cancer chez l’enfant est une maladie rare, mais son impact sur la vie des jeunes patients et de leurs familles est immense. Après 20 ans passés à soigner des enfants atteints de cette maladie, la Dre Patricia Forget, spécialiste en oncologie pédiatrique au sein de plusieurs hôpitaux de Liège, a voulu transmettre son savoir d’une manière accessible et bienveillante. Avec l’illustratrice Delphine Hermans, elle a créé Explique-moi mon cancer, un livre qui répond aux nombreuses questions que se posent les enfants malades et leur entourage.

Le cancer pédiatrique représente moins de 1 % des cas de cancer, mais pour les familles qui en sont touchées, le choc est immense. “Quand un diagnostic de cancer tombe, c’est tout un univers qui s’écroule pour les parents et l’enfant. Les questions affluent, les peurs grandissent, et il devient crucial de donner des repères clairs,” explique Patricia Forget sur le site d’Altura, sa maison d’édition. Pourtant, elle insiste aussi sur l’espoir : “Aujourd’hui, dans la grande majorité des cas, les traitements permettent une guérison complète. Mais ce parcours reste une épreuve. Il ne s’agit pas seulement de soigner la maladie, mais d’accompagner les enfants et leurs proches à chaque étape.”

Un livre accessible et rassurant

Sous la forme de questions-réponses, Explique-moi mon cancer aborde des thèmes variés : qu’est-ce qu’un cancer ? Comment fonctionne la chimiothérapie ? Pourquoi les cheveux tombent-ils ? Patricia Forget souligne l’importance d’un discours adapté : “Les enfants comprennent bien plus qu’on ne le pense, mais encore faut-il utiliser des mots simples, sans minimiser leur réalité.” Pour les aider à mieux appréhender leur maladie, le livre inclut aussi des explications visuelles. “L’illustration permet de lever certains mystères, notamment sur les machines impressionnantes comme les scanners ou les appareils de radiothérapie. C’est une manière de rendre l’inconnu un peu moins effrayant,” ajoute l’autrice.

Illustrer pour humaniser

Delphine Hermans, l’illustratrice du livre, a apporté une touche de douceur et de clarté au sujet. Elle explique, sur le site d’Altura :“Mes dessins servent à mettre des images sur des mots parfois difficiles à comprendre. Je voulais créer un univers rassurant, qui invite à lire et à apprendre sans peur.” Pour Patricia Forget, cette collaboration était essentielle : “Les enfants ont besoin de visualiser pour assimiler ce qu’ils vivent. Les dessins apportent une dimension rassurante et ludique à un sujet sérieux.”

Humaniser les soins, un engagement de longue date

Au-delà de cet ouvrage, Patricia Forget s’est toujours investie pour rendre les soins plus humains : “Un traitement médical, c’est avant tout une rencontre entre deux êtres humains. Soigner un enfant, ce n’est pas uniquement s’occuper de son corps, mais aussi de ses émotions, de ses angoisses, et parfois, de celles de ses parents.” Elle évoque également son engagement auprès de l’ASBL Un chien pour un sourire, où des chiens sont utilisés pour réconforter les jeunes patients. Avec Explique-moi mon cancer, elle espère prolonger cette démarche : “Ce livre est un outil pour créer du lien, donner des clés et rappeler que même dans l’épreuve, l’humain reste au centre.”

↓ L’épisode Les Niouzz (RTBF) sur le livre ↓

Un message d’espoir et de résilience

À travers les histoires de Lila et Ugo, les jeunes personnages du livre, Patricia Forget rend hommage au courage des enfants malades et de leurs familles. “Chaque enfant que j’ai soigné m’a appris quelque chose : leur résilience, leur capacité à trouver des moments de joie même dans les moments difficiles, sont incroyablement inspirantes.” Ce livre s’inscrit également dans le cadre de l’opération Lisez-vous le belge ?, qui met en lumière les auteurs et autrices belges. Patricia Forget conclut avec un message fort : “Le cancer est une épreuve, mais c’est aussi un chemin vers la guérison. Avec les bons outils et le bon accompagnement, il est possible de traverser cette période avec espoir.”

→ Acheter le livre

Sofia Douieb

À LIRE AUSSI :

-

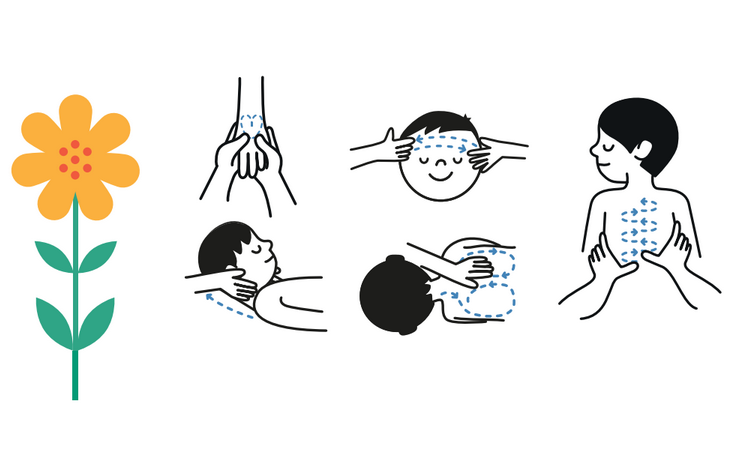

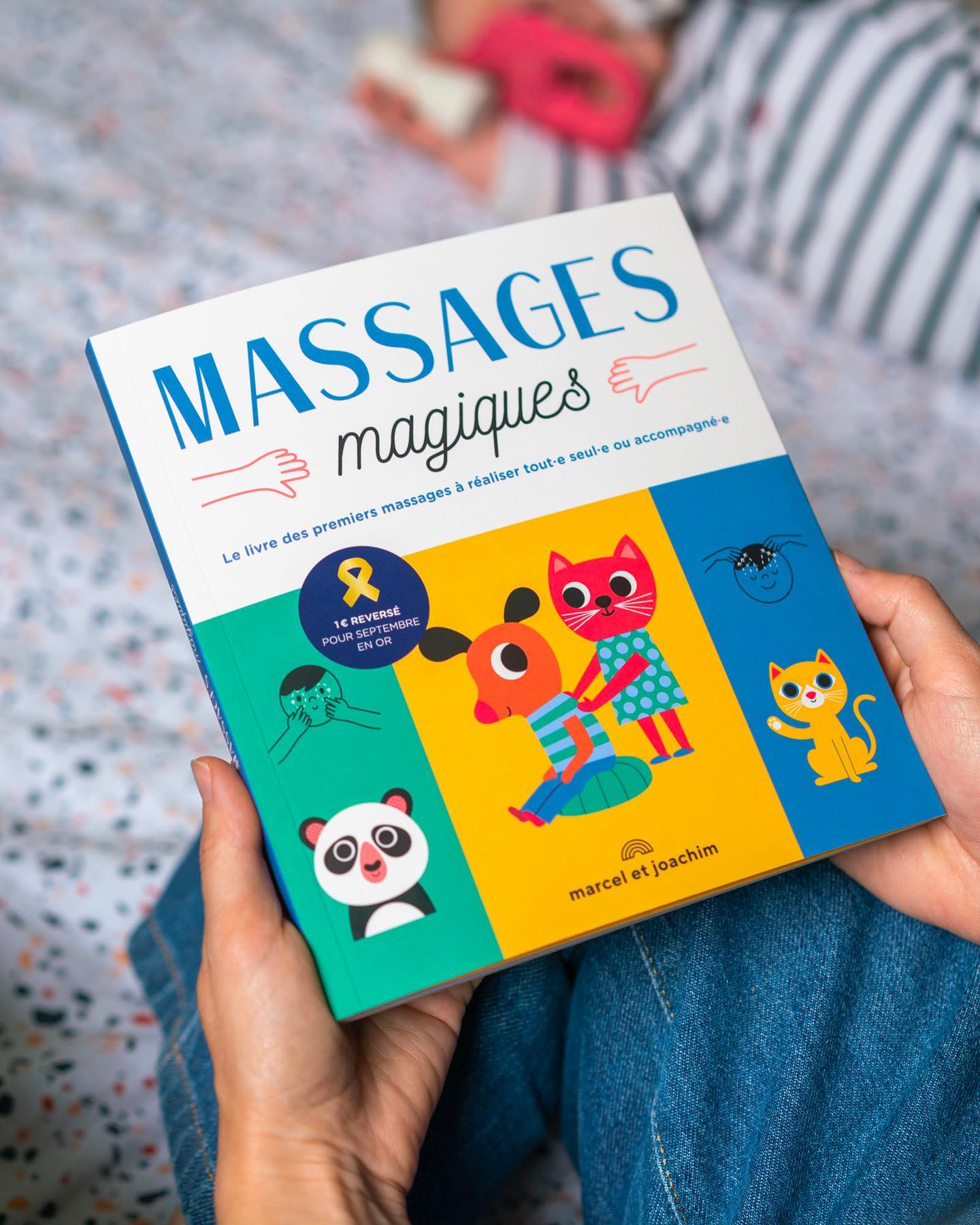

Des Massages Magiques pour les enfants atteints d’un cancer

-

« Run To Kick » : un élan de solidarité pour la recherche des cancers pédiatriques

-

Livre jeunesse : « La traversée de Jim » pour vaincre son cancer

-

Cancer pédiatrique : 20 ans d’existence pour l’asbl Ensemble pas à pas

-

Nouvelle convention offrant des soins sur mesure aux jeunes atteints d’un cancer